|

|

著者/受賞作 |

| 第22回

2024年 |

|

窪田新之助/対馬の海に沈む

長崎県対馬市で地元のJA職員が、自ら運転する自動車ごと海に転落し、溺死した。

西山義治、享年44――。

1千万人以上の組合員を抱える巨大組織、JAの共済事業において、彼は日本一の営業マンとして知られてきた。年収は時に4千万円を超えていた。

金遣いも豪快だった。馴染みの料理屋では、毎晩のように職場の役職員にご馳走し、時に彼らと福岡で豪遊した。

西山は、なぜ突然亡くなったのか。彼は遺書を残していないが、JAの関係者によると、当初より自殺の噂が絶えなかった。横領の疑惑が持ち上がっていたからだ。

刊行本 見つからず |

| 第21回

2023年 |

|

青島顕/MOCTモスト 「ソ連」を伝えたモスクワ放送の日本人

カバーの写真は、モスクワ市ピャートニツカヤ通り25番地にあったモスクワ放送。

その6階に「日本課」があった。

東西冷戦下、そこから発信される日本語放送。

その現場では、少なくない数の日本人が業務を担っていた。

彼らはどんな人物だったのか。

そして、志したのは報道だったのか、

プロパガンダ(政治的宣伝)だったのか。

それとも、両国に「MOCT(架け橋)」を築くことだったのか……。

Amazonで探す |

| 第20回

2020年 |

|

佐賀旭/虚ろな革命家たち ──連合赤軍 森恒夫の足跡をたどって

<連合赤軍事件とは。今、若者の目線で見つめ直す。>

大学院で学生運動について研究していた著者は、ある手紙に出合う。父から子への想いが綴られたその手紙は、12人の同志を殺害した連合赤軍リーダー森恒夫によるものだった。残酷な事件を起こした犯人像と、手紙から受ける印象が結びつかない筆者は、森恒夫の足跡(そくせき)を追い……。

なぜ28歳の青年・森恒夫は日本に革命を起こそうとしたのか、なぜ同志を殺害したのか、そしてなぜ自ら命を絶ったのか……。

その答えを求め、森の高校時代の同級生、北朝鮮に渡った大学時代の後輩、「総括」を生き延びた連合赤軍の元メンバー、よど号ハイジャック事件実行犯の一人・若林盛亮らと対話する。

──誰だって、「彼」に成りうるのかもしれない。

開高健ノンフィクション賞を史上最年少で受賞した若き著者が、事件を追いながら、いつの世もつきまとう「政治と暴力」を解決するヒントを探る。

Amazonで探す |

| 第19回

2021年 |

|

平井美帆/ソ連兵へ差し出された娘たち──証言・満州黒川開拓団

1945年夏――。日本の敗戦は満州開拓団にとって、地獄の日々の始まりだった。

崩壊した「満州国」に取り残された黒川開拓団(岐阜県送出)は、日本への引揚船が出るまで入植地の陶頼昭に留まることを決断し、集団難民生活に入った。

しかし、暴徒化した現地民による襲撃は日ごとに激しさを増していく。

団幹部らは駅に進駐していたソ連軍司令部に助けを求めたが、今度は下っ端のソ連兵が入れ替わるようにやってきては“女漁り”や略奪を繰り返すようになる。

頭を悩ました団長たちが取った手段とは……。

Amazonで探す |

| 第18回

2020年 |

|

河野 啓/デス・ゾーン栗城史多のエベレスト劇場

両手の指9本を失いながら〈七大陸最高峰単独無酸素〉登頂を目指した登山家・栗城史多(くりきのぶかず)氏。エベレスト登頂をインターネットで生中継することを掲げ、SNS時代の寵児と称賛を受けた。しかし、8度目の挑戦となった2018年5月21日、滑落死。35歳だった。彼はなぜ凍傷で指を失ったあともエベレストに挑み続けたのか? 最後の挑戦に、登れるはずのない最難関のルートを選んだ理由は何だったのか? 滑落死は本当に事故だったのか? そして、彼は何者だったのか。謎多き人気クライマーの心の内を、綿密な取材で解き明かす。

Amazonで探す |

| 第17回

2019年 |

|

濱野ちひろ/聖なるズー 動物性愛者、種も暴力も超えるセックス

犬や馬をパートナーとする動物性愛者「ズー」。性暴力に苦しんだ経験を持つ著者は、彼らと寝食をともにしながら、人間にとって愛とは何か、暴力とは何か、考察を重ねる。そして、戸惑いつつ、希望のかけらを見出していく―。

Amazonで探す |

| 第16回

2018年 |

|

川内有緒/空をゆく巨人

福島県いわき市に、ずっと完成しない美術館がある。それは、現代アートのスーパースター蔡國強と、“いわきのおっちゃん”が起こした奇跡。

Amazonで探す |

| 第15回

2017年 |

|

畠山理仁/黙殺 報じられない“無頼系独立候補”たちの戦い

選挙の魔力に取り憑かれた泡沫候補(=無頼系独立候補)たちの「独自の戦い」を追い続けた20年間の記録。

Amazonで探す |

| 第14回

2016年 |

|

工藤律子/マラス-暴力に支配される少年たち

殺人事件発生率世界一の中米ホンジュラスには、凶悪な若者ギャング団「マラス」がはびこる。

マラスの一員になる条件は、誰か人を殺すこと。そして、組織から抜けるときは、死を覚悟しなければならない。

なぜ少年たちは、死と隣り合わせの「悪」の道に進むのか。

Amazonで探す |

| 第13回

2015年 |

|

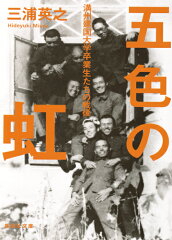

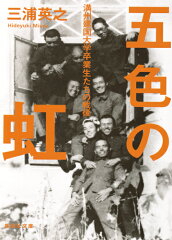

三浦英之/五色の虹 ~満州建国大学卒業生たちの戦後~

日中戦争の最中、満州国に設置された最高学府・建国大学。「五族協和」を実践すべく、日本、朝鮮、中国、モンゴル、ロシアから集められた若者たちは6年間、寝食を共にしながら国家運営の基礎を学んだ。そして敗戦。祖国へと散った彼らは帝国主義の協力者として弾圧を受けながらも、国境を越えて友情を育み続けた。スーパーエリートたちの知られざる戦後。

|

| 第12回

2014年 |

|

田原牧/ジャスミンの残り香 – 「アラブの春」が変えたもの

「革命」は徒労だったのか。

この出来事は日本人にとっても、決して対岸の火事ではない。

三十年にわたり、アラブ世界を見続けた気鋭のジャーナリストが、中東民衆革命の意味を問う!

Amazonで探す |

| 第11回

2013年 |

|

黒川祥子/誕生日を知らない女の子 虐待-子どもたちのその後

心の傷と闘う子どもたちの現実と、再生への希望。“お化けの声”が聞こえてくる美由。「カーテンのお部屋」に何時間も引きこもる雅人。家族を知らず、周囲はすべて敵だった拓海。どんなに傷ついても、実母のもとに帰りたいと願う明日香。「子どもを殺してしまうかもしれない」と虐待の連鎖に苦しむ沙織。そして、彼らに寄り添い、再生へと導く医師や里親たち。家族とは何か!?生きるとは何か!?人間の可能性を見つめた感動の記録。

|

| 第10回

2012年 |

|

佐々涼子/エンジェル フライト -国際霊柩送還士-

異境の地で亡くなった人は一体どうなるのか―。国境を越えて遺体を故国へ送り届ける仕事が存在する。どんな姿でもいいから一目だけでも最後に会いたいと願う遺族に寄り添い、一刻も早く綺麗な遺体を送り届けたいと奔走する“国際霊柩送還士”。彼らを追い、愛する人を亡くすことの悲しみや、死のあり方を真正面から見つめる異色の感動作。

|

| 第9回

2011年 |

|

水谷竹秀/日本を捨てた男たち フィリピンでホームレス―

常夏の国フィリピンで、困窮生活を送る何百人もの日本人男性がいる。フィリピンクラブで知り合った女性を追いかけてきた男、偽装結婚のカモにされた男……所持金ゼロ、住む家もない彼ら「困窮邦人」に手を差し伸べるのは、フィリピンの貧しい人々だった。男たちのすさまじい生き様を通して現代日本の問題点をあぶり出す、渾身のルポルタージュ。

|

| 第8回

2010年 |

|

角幡唯介/空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む

チベットの奥地、ツアンポー川流域に「空白の五マイル」と呼ばれる秘境があった。そこに眠るのは、これまで数々の冒険家たちのチャレンジを跳ね返し続けてきた伝説の谷、ツアンポー峡谷。人跡未踏といわれる峡谷の初踏査へと旅立った著者が、命の危険も顧みずに挑んだ単独行の果てに目にした光景とは─。開高健ノンフィクション賞をはじめ、多くの賞を受賞した、若き冒険作家の野心作。

|

| 第7回

2009年 |

|

中村安希/インパラの朝 ユーラシア・アフリカ大陸684日

世界各地の生活に根付く“小さな声”を求めて

貧困、紛争、汚染、疫病。まことしやかに語られる世界は、本当は一体どんな姿をしているのか。自らの目で確かめるべく26歳の著者は2年間、47カ国にわたる旅に出た。

Amazonで探す |

| 第6回

2008年 |

|

石川直樹/最後の冒険家

太平洋に消えた不屈の冒険家の、魂の記録

熱気球での冒険で数々の記録を樹立し、太平洋横断中に消息を絶った神田道夫。自らも副操縦士として同乗経験のある著者が、神田の軌跡を追う。

Amazonで探す |

| 第5回

2007年 |

|

志治美世子/ねじれ 医療の光と影を越えて

隣の病院で始まった〈人間復興〉の闘い

今、医療の現場では何かが起きている。「そのとき」我々はどうすればよいのだろうか? 闘うことで事態を変えようとした人々を丹念に描く。

Amazonで探す |

| 第4回

2006年 |

|

伊東乾/さよなら、サイレント・ネイビー – 地下鉄に乗った同級生

衝撃のノンフィクション・ミステリーの登場!

選考会騒然、評価二分。刊行前から各メディア取材殺到。現役東大助教授・伊東乾が存在をかけて追いつめた「同級生の大罪」。裁かれるべきは、はたして誰なのか。

Amazonで探す |

| 第3回

2005年 |

|

藤原章生/絵はがきにされた少年

報道の現場から平易な言葉で深く問いかける

未だ貧困の意味すら知らず、無知のまま淡々と生きる市井の人々の生きざまを、新聞社のアフリカ特派員として5年半の取材に基づき、オムニバス形式で綴る。

Amazonで探す |

| 第2回

2004年 |

|

廣川まさき/ウーマン アローン

伝説の日本人の足跡を訪ねるため、女一人、初めてのカヌーを繰ってアラスカ・ユーコン川下りに挑んだ著者。様々な表情を見せる自然、人々との交流。それは楽しい学びの時でもあった。

|

| 第1回

2003年 |

|

平岡泰博/虎山へ

零下30度にもなる激寒の季節、まだ誰も撮影したことのない絶滅寸前の幻のシベリアタイガーの映像を得る為に、TV局のカメラマンである著者は、ロシア沿海地方の、文字通り虎の棲む山に挑む。

|

コメント